全部で7問 挑戦中

章なし

-

教育への援助額

100%

※数字(%)は出題頻度

ユネスコをはじめとするⓐ国際機関は、すべての子どもに教育を提供することを目指して、長年、取り組んできた。しかし、開発途上国には今も小学校に行くことのできない子どもがいる。教育を受けられない主な原因の一つは、ⓑ貧困である。貧しい地域に住んでいると、通える範囲に学校がない、校舎があっても先生がいないので授業が受けられないという場合もある。また、家庭が貧しくて、学校で必要なものが買えない、家の手伝いをしたり働いて家計を支えたりしなくてはならないなどの理由で、学校に行っていない子どもも多いと言われている。

教育を受けることにはどんな意味があるのだろう。読み書きや計算ができないと、日常の取引や契約でも、だまされたり損をしたりするかもしれない。教育を受けることは、新しい環境に対応したり、職業に就いたりするための能力を身につけ、自分らしい人生を選びとっていく上で不可欠なⓒ人権の一つである。また、将来を担う世代を教育することはコミュニティを発展させる力を培うことでもある。

ⓓ近年の国際的な支援もあり、開発途上国でも小学校に通う子どもの割合は増加していると推測される。しかし、すべての子どもに教育を提供するという目的をⓔ国際社会が実現できたかどうかは、就学率という数字だけでなく、一人一人の子どもが教育から何を得ているかということも含めて判断すべきものであろう。

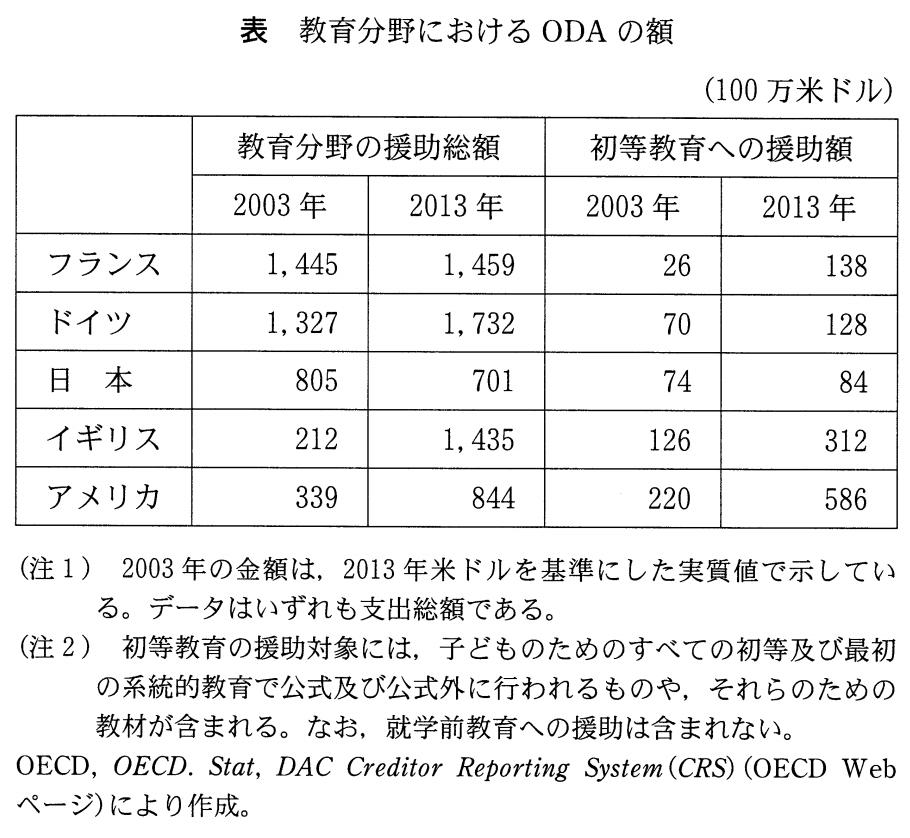

下線部ⓓに関連して、次の表は、経済協力開発機構(OECD)加盟国5か国による、開発途上国への教育分野における政府開発援助(ODA )の総額と、そのうちの初等教育への援助額を示したものである。表から読み取れることとして最も適当なものを、下の選択肢のうちから一つ選べ。

-

(1)

出題頻度について

- ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。

- ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。

- ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。