全部で143問 挑戦中

【薬学実践】物理

-

尿の色

20%

※数字(%)は出題頻度

73歳女性。体重48kg。高血圧の既往症があり、現在、オルメサルタン口腔内崩壊錠を服用している。この女性は毎日、血圧を測定しており、その値は正常値の範囲内で安定している。最近、咳が止まらず近医を受診したところ、肺非結核性抗酸菌症と診断された。本人が以下の処方箋を持って来局した。

(処方1)

リファンピシンカプセル150mg

1回3カプセル(1日3カプセル)

1日1回 朝食前 28日分

(処方2)

エタンブトール塩酸塩錠250mg

1回2錠(1日2錠)

1日1回 朝食後 28日分

(処方3)

クラリスロマイシン錠200mg

1回2錠(1日4錠)

1日2回 朝夕食後 28日分

(処方1)

リファンピシンカプセル150mg

1回3カプセル(1日3カプセル)

1日1回 朝食前 28日分

(処方2)

エタンブトール塩酸塩錠250mg

1回2錠(1日2錠)

1日1回 朝食後 28日分

(処方3)

クラリスロマイシン錠200mg

1回2錠(1日4錠)

1日2回 朝夕食後 28日分

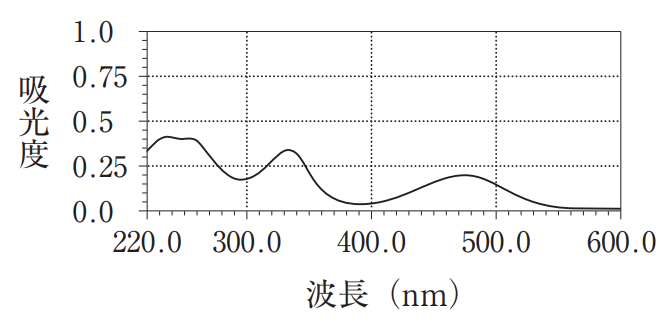

数日後、患者から尿が赤くなったという連絡があった。指導薬剤師は実務実習生になぜ尿が赤くなるのか、その理由について調べるように指導した。実習生は処方された3つの薬物の構造を調べ、尿の着色は、尿中に排出された処方薬の1つとその代謝物によるものであると推測した。そこで、その原因処方薬の紫外可視吸収スペクトルを調べたところ下図のようであった。以下の記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

-

(1)

出題頻度について

- ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。

- ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。

- ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。